ファッションやカルチャーに関する雑誌として幅広い世代に愛される『POPEYE』。

私も大好きな雑誌なのですが、最近読んでいて「これは読書好きの方にもっと読まれるべきなのでは?」と感じるようになりました。

そこで今回は、文庫でも新書でもなく「雑誌」の『POPEYE』を全力でおすすめします。

これを読んだらきっと『POPEYE』が読みたくなること間違いなし!な記事になるように努めますので、最後まで読んでいただけると幸いです。

『POPEYE』とは

まずは『POPEYE』がどんな雑誌なのかについて紹介します。

- 読みは「ポパイ」

- マガジンハウスより1976年創刊

- 「Magazine for City Boys.」とあるように、本来は男性向け雑誌

- ファッションやカルチャーに関するユニークな情報を発信

今から45年ほど前の発売当初はアメリカのファッション・カルチャーを紹介した情報誌として、「最先端をいきたい」という多くの若者たちの心を掴んでいたそうです。

「Magazine for City Boys.」というキャッチコピーからも、その空気を感じることができますね。

しかし現在はそうした限定的なテーマに捉われることなく、生活の中で出会う幅広いカルチャーの一つ一つを深掘りした内容に進化しています。

現代は、文化において「最先端」の定義が難しい時代です。

でも『POPEYE』はそれを逆手にとり、特定のジャンルや新しさに縛られず「なんかワクワクするものについて、とことん教えてくれる雑誌」になっていると感じます。

すごくふわっとしているけど、この表現が一番しっくりくるんですよね……笑

マガジンハウス『POPEYE』の公式サイトはこちら

『POPEYE』が読書好きにおすすめな理由

そんな『POPEYE』を、私は自分と同じ「読書好き」の方にもっと勧めたいと思っています。

なぜなら、本を読むのが好きな人が絶対に楽しめる要素がたくさん詰まっているからです。

ここではそんな『POPEYE』が読書好きにおすすめな理由についてまとめてみました。

読み応えのある文章量とボリューム

『POPEYE』は他のファッション誌と比べて、厚み自体にそれほど特徴はないかと思っています。

しかし、一度中を開いていただければおわかりいただける通り、文章量は半端じゃないです。

テーマによって左右される部分はあるのですが、内容によっては簡単には読みきれないほどの文字が並ぶこともあります。

それだけの情報量が詰まった『POPEYE』は、読書好きの方でも充足感を味わえること間違いなしです。

インタビューを元にした生の感想が聞ける

私が「POPEYEってなんて価値の高い雑誌なんだろう」と感じる最大の理由がこちらです。

『POPEYE』は各テーマに合わせて、少し変わった道を進んでいる人や、自分の身の回りにはいないような人に対する濃密なインタビューが掲載されています。

もちろん毎号「インタビューが中心」というわけではないのですが、テーマによってはそんな人たちの頭の中を覗き見させてくれる内容になっているんです。

- どんな人生を歩んできたか

- 人生観

- 趣味嗜好

- どんな感性を持っているか

- 今何に注目しているのか

『POPEYE』を通じて「おもしろそうな人」「身近にいない人」の生の声を聞くことは、自分の価値観にも大きく影響を与えてくれます。

「ちっぽけなことで悩んでいたな」「もっと自由でいいかもな」なんて勇気づけられることも多々あります。

好奇心&探究心に応える内容の濃さ

読書が好きな方は、いろんな文化やサブカルチャーにも興味がある方も多いのではないでしょうか。

『POPEYE』はそんな我々の好奇心や探究心に応えるテーマ設定や着眼がとにかく最高なんです。

映画、本、音楽、インテリア、東京、恋人、ファッション、一人旅など…これらの単語を見ただけで、ワクワクするのならきっと『POPEYE』が楽しめるはず。

これらが単なる浅い情報の羅列ではなく「とことん知りたい」気持ちにしっかりと応えてくれるところが、この雑誌の素晴らしいところです。

個々に専門的な内容を扱う雑誌は多く存在していますが、毎回幅広いテーマを扱ってくれることで「いろんなカルチャーに深く触れたい」という欲張りな私たちの希望にも応えてくれます。

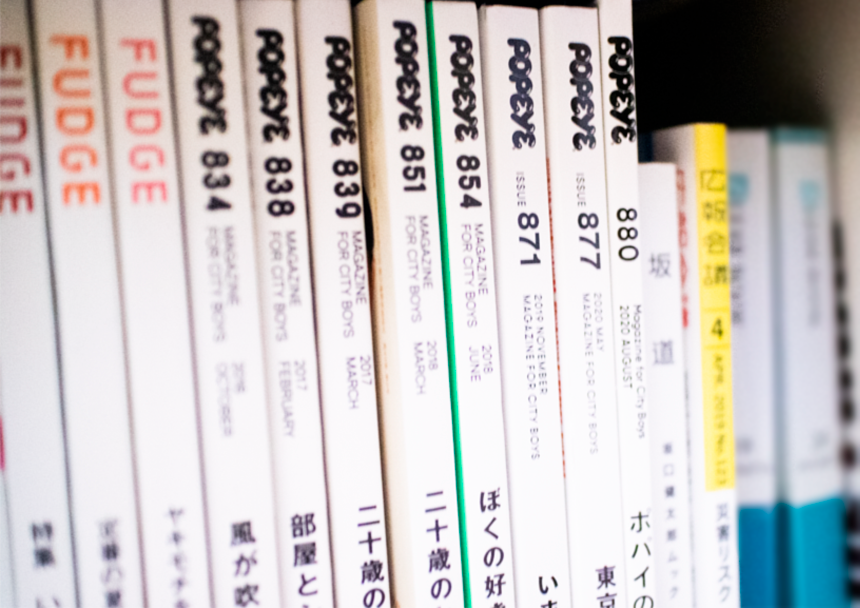

ずっと部屋に置いておきたくなる価値の高さ

雑誌はしばらく経ったら紐にまとめて捨てざるを得なくなる…そんな悲しい運命を辿るものも多いかもしれません。

それに対してお気に入りの本は「何度でも読み返したい」「宝物として持っておきたい」と思うものです。

私は『POPEYE』にそんな「お気に入りの本」のような感覚を覚えることが多く「どうしても捨てたくないな」と思ってしまいます。

それは『POPEYE』に載っている内容がそれだけ「何度も読み返したくなる内容」であるからに他ならないです。

また、時代の流れをキャッチしつつ、流されないスタイルを貫くデザイン性も感じられて、いつまでも部屋に置いておきたいなと思ってしまいます。

『POPEYE』は雑誌でありながら、一冊の本としても非常に価値の高いものなのです。

- 読書好きも満足させる情報量&文章量のボリューム

- インタビューによる生の声が中心の濃い内容

- 底無しの好奇心と探究心にとことん応える密度

- ずっと手放したくないと思える深い魅力

読書好きにおすすめの『POPEYE』バックナンバー3選

ここからは、個人的に私がお気に入りで、かつ読書好きの方にぜひ読んで欲しい『POPEYE』のバックナンバーを紹介します。

悩んだ末に選んだ3選となりますが、きっと楽しんでいただけるのでぜひ参考にしてみてください。

「ポパイの読書案内。」

2020年8月号の「ポパイの読書案内。」。まずはこちらをお手に取ってみてほしいです。

この1冊の中に、200冊以上の本が紹介されています。

セレクトはポパイ編集部の皆様や、俳優、アーティスト、落語家、写真家などカルチャーに関わる職に就く方々によるものです。

そしてそれが単調な「おすすめ本リスト」になっているわけじゃない。インタビューによるものだったり、本を読む姿に着目したページがあったり、古き良き書店の紹介があったり…

読むことだけでなく「本」それ自体への魅力も再確認できる一冊となっています。

「二十歳のとき、何をしていたか?」

2017年3月号、2018年2月号、2019年6月号(特別編集)など『POPEYE』で何度か企画されているテーマです。

およそ30名ほどの文化人、著名人などに「二十歳の頃、どう過ごしていたか」をインタビューした記事が並んでいます。

これが非常に読み応えがあり、それぞれがどんな人生を歩んできたのか、そこから生まれた人生観に触れることができる貴重な一冊です。

自分が好きな文化人から、聞いたことのない仕事をされている方、名前は聞いたことあるけどという方、どの方からもたくさんの学びや新しい興味を得ることができます。

私自身このシリーズが大好きで、ずっと家に置いておいて定期的に読み返したいと思うほど、大切なものとなっています。

この企画は立花隆さんによる『二十歳のころ』という本に影響を受けて生まれたとのことです。そちらもいずれ読んでみたい

「こんな仕事があったのか」

2019年3月号、2021年5月号(特別編集)など、こちらも複数回テーマになっている企画です。

誇りを持って自分の仕事を全うする人たちへのインタビューが詰まっている本誌。「そんな仕事があるの!?」と驚く珍しい職に就かれている方も登場します。

そのように普段のコミュニティの中では聞けない話も多いので、読んでいると仕事に対する自分の視野も広がる気がするんです。

仕事や将来に対する悩みはつきものですが、他の人の考え方に触れると世界が広がることってありますよね。そう思うと、たくさんの人の仕事に対する思いに触れられるこの一冊の価値は高いです。

私自身、仕事に関して悩むことはこれからもたくさんあるんだろうと思いますが、そんなときにこの本を開いて勇気をもらおうと思っています。

特に、私から見れば成功しているように見える方が「天職ではないと思っている」と語る言葉には重みがあり、考えされられることも多かったです。

- 東京物語(2020年5月号)

- いま、聴きたい音楽ってなんだろう?(2019年11月号)

- ぼくの好きな音楽(2018年6月号)

- 部屋とシティボーイ(2017年2月号)

minが最近知ったPOPEYEの新たな魅力

このように私たちの好奇心をくすぐってくれる雑誌『POPEYE』。最近ではWeb上でもますます面白くて新しい情報を提供してくれています。

それがPOPEYE Web。「みんなで創るウェブサイト」として、年齢、職業、国籍、性別問わずたくさんの人が、好きなことや気になっていること、今面白いと思うことや人の情報を発信しているサイトです。

ページをめくるワクワク感がある紙の雑誌とはまた異なる、Webコンテンツならではのポップなデザインがたまりません。

先ほど紹介した「二十歳のとき、何をしていたか?」のインタビューなどもPOPEYE Webに掲載されています。一度読んでみたい方は、ぜひこちらをどうぞ!

POPEYE Web 二十歳のとき、何をしていたか? / 関 暁夫

まとめ

「おしゃれなファッション誌」のイメージも強い『POPEYE』ですが、カルチャーに関する幅広い情報、生き方に関する声に触れられる価値の高さも大きな魅力です。

そのボリュームや扱っているテーマの秀逸さによって、普段よく読書をする方もいつもの文庫や新書とはまた異なる楽しみ方ができると思います。

この記事を通して『POPEYE』の魅力が伝えることができていれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント